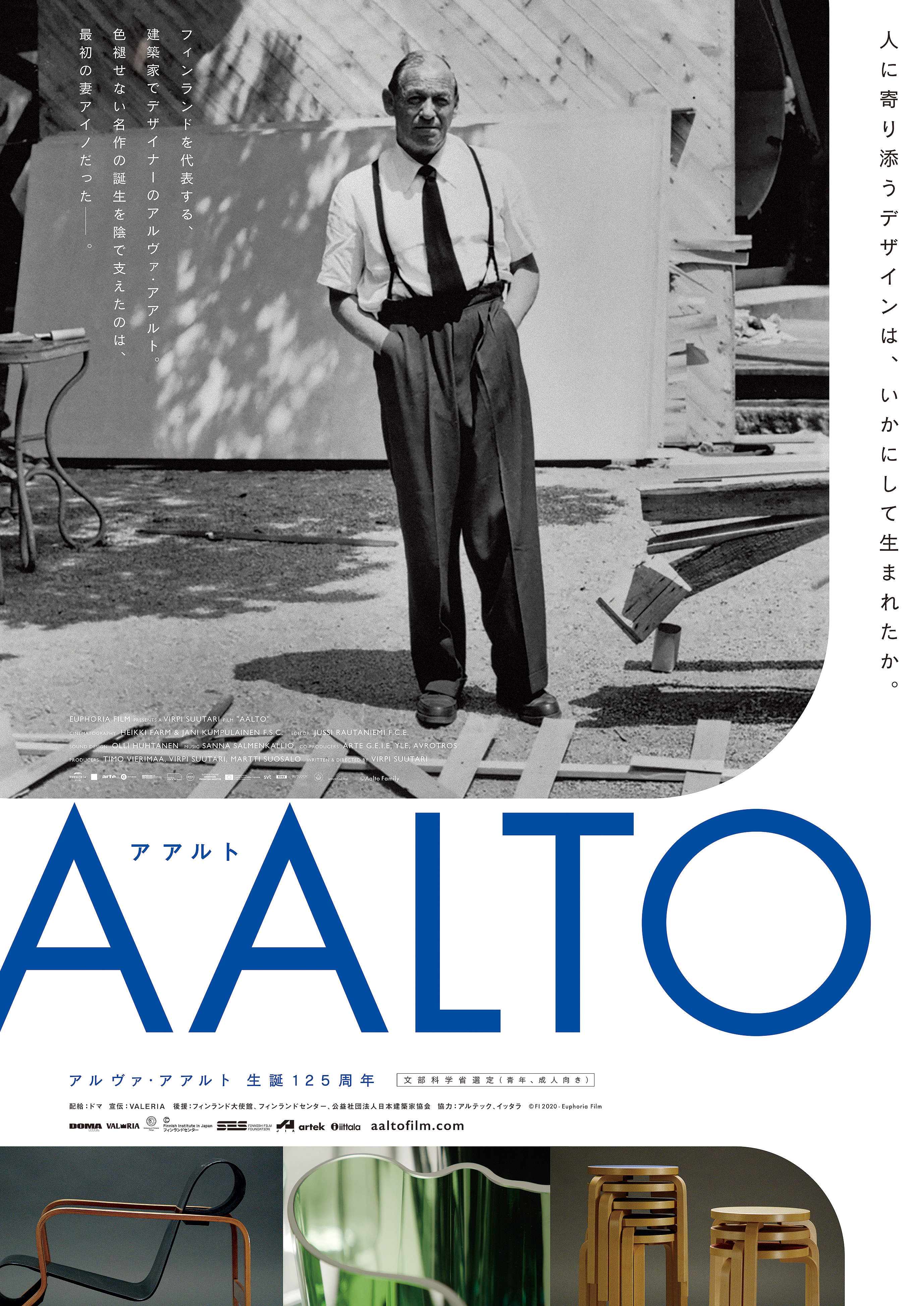

「子どもが持っている希望という光を、鮮やかに描ききる」 アカデミー賞ノミネートのアニメーション監督、アレ・アブレウをインタビュー

『父を探して』(2016年)が、アカデミー賞®の長編アニメーション映画賞にノミネートされ、一躍注目を集めたブラジル人アニメ監督のアレ・アブレウ。12月1日より公開の最新作『ペルリンプスと秘密の森』では、前作とはまた異なる鮮やかな色彩と美しい音や音楽に満ちあふれた世界を表現した。太陽の王国から来たクラエ、月の王国から来たブルーオ、二人の子どもエージェントが巨人たちから森を救うため、「ペルリンプス」を探すという物語。そんなふたりの冒険と運命の出会い、そして思いがけない結末から、現代への深い問いかけが伺える作品だ。細田守監督や、絵本作家tuperatuperaも絶賛する、子どもへのやさしさにあふれた新作アニメーション。6年ぶりの来日をしたアブレウ監督をインタビューした。

前作『父を探して』(2016年)は全編手書きの作品で静けさが印象的でしたが、今作は色鮮やかで美しい音に満ちている作品です。登場人物のセリフも加わったことで、表現の幅が大きく広がったのではないでしょうか。

映画制作の時はいつもそうなのですが、映画そのものが自分に「こういうふう作って欲しい」と頼んでくるんです。どこからかそういう声が聞こえてきて、自然と導かれるように作られていきました。この映画は色彩が1つのキャラクターになっていますが、絵作りは、まるで音楽を奏でるように感覚的に色彩を重ねていったような感じです。

『ペルリンプスと秘密の森』・制作絵コンテ

作品からは文明と自然の共存という、私たち人類が今まさに直面している大きな課題を感じることができます。作品のシナリオについては、アブレフウ監督の中でどのような思いつきがあり、どのように深めていったのですか。

この映画を作るきっかけになったイメージは、クラエというキャラクターでした。テクノロジーに長けた太陽の国から来たクラエはさまざまな機械を操りますが、そんな彼がとある森から外へ外へと出て行こうとするイメージが自分の中にありました。その次に、クラエのいるその森がどういうところで、彼はどこへ行こうとしているのか、というところを模索していきながら物語を組み立てていきました。私は映画というものを、人間の生態(オーガニズム)のように捉えているところがあリます。映画ができ上がった時、世の中のどういうところに置かれて、どういうふうに機能していくか、それがとても楽しみなんです。本作では、その生態を表すもののひとつとして「森」というキーワードを設けています。

「森」の美しさは、とても鮮やかに描かれています。アマゾンの国出身の監督が身近に感じる「森」は、どのようなものですか。自然に対しての想いを聞かせてください。

確かに、私たちの暮らしにはアマゾンが身近にありますから、ブラジルの子どもたちはきっと常に「森」という存在を意識しているでしょうね。映画の中で表現した「森」はもっと包括的なイメージを伴っています。子どもにとっていちばん近くにある自然であり、その子どもの目線から見た世界全体という比喩として用いています。

主人公ふたりの冒険の中で、「戦争」という言葉が登場します。世界が止まない「戦争」に直面している今、監督ご自身はどのような思いで「戦争」を表現したのでしょうか。

まず言いたいのは、戦争や環境、政治に対して、直接的にテーマ立てをして映画を作りたかったわけではありません。世界が直面している緊急課題という意味では重々に理解をしていますから、アーティストとして外から得たものを自分の中のフィルターを通して表現していく段階の中で、自然に「戦争」という要素が作品の中に入ってきているのだと思います。今作では、巨人の世界を子どもの目を通して見ているわけですけれど、その世界はいわゆる大人が作り上げている「演劇の舞台」のように捉えられています。子どもたちは自然の中から、大人の世界=巨人の世界を、少し距離を置いて見ている、というわけなんです。

いまこうして戦争があふれている世の中でこの映画が公開されるわけですから、幸せのメッセージのひとつになればいいなと願っています。友情というものの力、そして子どもたちのポテンシャルというものが、幸せのカケラとして多くの人に伝われば嬉しいですね。

さまざまな動物が混ぜ合わさったような、実在しない生き物が主人公になっています。他に登場する鳥の老人についても、それぞれどのようなキャラクターを描きたかったのですか。

彼らの姿はすべて、子どもの目から見る実在しない生き物なんです。それぞれ、生き物としての性格や性質を表しながら描きました。例えば私たち自身も、一人ひとり動物らしい部分がどこかに潜んでいるような気がしますよね。そういうところも意識しています。ちなみに、キツネのように見えるクラエは、実はオオカミ。ブラジルに実際にいる南米固有種のタテガミオオカミという種で、手足が黒くて赤毛のオオカミなんです。

物語を組み立てる際、まず最初に「森」を考え、次に主人公のふたりが思い浮かびました。クラエとブルーオという対照的な性格の、まったく性格の異なるふたりの子どもです。最初に森の中で出会うふたりは、実は敵対国から来ているのですが、その子どもたちにとってのニュートラルな場所としての「森」が必要だったんです。

ファンタジーの森の中にいる子どもたちが力を合わせて大人の世界に出て行こうとしている。そんなバタバタした彼らの様子を、大人が近くで見ている、という感覚をイメージしていました。その大人を描いたのが、カマドドリのジョアンです。大人の世界に出て行こうとする子どもたちと、その世界から森へ戻ろうとしている大人の姿です。そこには反対の動きがあって、どこか不思議な世界で彼らが出会うということが必要でした。

だからカマドドリのジョアンは子どもたちに出会う前に、自分の経験として大切なメッセージを子どもたちに発信し続けているんです。それがあの不思議な音なんですね。ジョアンは道を教えるガイドであると同時に、自分が昔にできなかった後悔の念や、償いのような気持ちを、子どもたちの中に見ているのだと思います。

アニメーションはエンタテインメントでありながら、未来や過去などまだ見ぬ世界を描くことで無限のメッセージを込めることができる素晴らしいツールですね。カマドドリのジョアンと子どもたちが出会う場所も、異次元のような空間を意識されたのでしょうか。

私たちが普段見ている世界の前にレンズを置いて、まったく異なる景色を見られるようにしてしまう力が、アニメーションにはあります。決して知ることのできない次元を易々と越えたり、想像の世界にパッと移れることこそ、アニメーションの面白いところであり、いちばん興味深いところでもあります。

『ペルリンプスと秘密の森』・制作絵コンテ

鮮やかな絵と共鳴するような音楽と音に、満ちあふれていました。中でも、水などの自然音の美しさも印象的で、現実以上にそのものらしさを伝えてくれました。音楽制作や音作りはどのように行われたのですか。

映画音楽は、言葉では表せないスピリットの部分を表現してくれるものだと思っています。だからこそ本作の音作りにはすごくこだわって、音と音楽を別々に制作しました。鮮やかな自然音は、オ・グリーヴォという音楽グループに「世界の音をまるで音楽のようにとらえてほしい」と、依頼をしました。水が滴る音、雲の流れ、風のざわめきなど、自然音でありながら聞いていてとても心地いい、音楽のように感じられる“音”ができました。サントラの音楽制作は、同級生でもあるアンドレ・ホソイが担当しています。経験豊かな彼だからこそ、色彩と音楽で子どものパワーを表現することができました。

『ペルリンプスと秘密の森』・制作絵コンテ

監督は、13歳でアニメーションの教室に通い始めたそうですね。子どもが将来の夢を持つきっかけは、どのようなところにあると思いますか。

そうですね。13歳の時、テレビを見ていたらアニメーションの勉強ができる教室があると宣伝をしていたんです。それですぐに父に話して、行かせてほしいとお願いをしました。どうしても、何か自分で作ってみたかったんです。子ども時代に何か情熱を持てること、大好きなことに出会えることは、すごく大事だと思います。私はアニメーションが大好きで、その想いを止められなかった。自分の生きる理由と言っても過言ではないほどに、大好きでしたから。親というものは、子どもの将来に対して心配をしますよね。でもその心配の多くは、いわゆる大人の目線を通した大人の世界での心配なんです。食べていけるのか、きちんと稼げるのか、生活できるのか……。私も7歳の息子の親ですが、そうではない部分の「生きていくこと」をなるべく見てあげたいと思っています。きっと欠けてはいけないものは、物事への情熱の部分だと思っているんです。

現代は昔に比べて、子ども時代が短く、少なくなっていると言う人もいます。子ども時代の大切さはどのような点にあると考えますか。

『ペルリンプスと秘密の森』の制作中ずっと思っていたことですが、子どもの信じる力ってすごく強いということ。絶対によくなるというポジティブな希望を、多くの子どもは元来持っています。子ども時代に、その強い希望を持って生きていれば、大人になってからもそれは希望の光となって自分たちの体の中に宿るんです。そして、いつか困難に直面し、暗闇に包まれてしまった時には、しっかりと周りを照らす光になるんです。子ども時代に手に入れる「光」は、そういうふうに大人の中にも残っていくんだと思います。

『ペルリンプスと秘密の森』・制作絵コンテ

Alê Abreu(アレ・アブレウ)

1971年3月6日、サンパウロ生まれ。13歳のときにサンパウロ市内のアニメーション教室に通い始め、ルネ・ラルー監督や、漫画家・脚本家メビウスの作品に出会い、大きな影響を受けた。1990年代、2本の短編アニメーションを制作し、イラストや広告など多くのプロジェクトに携わった後、初の長編映画『Garoto Cósmico(宇宙の少年)』を制作。2016年に『父を探して』が公開し、アカデミー賞長編アニメ賞に南米の長編アニメ作品として初ノミネートされた。

『ペルリンプスと秘密の森』

脚本・編集・監督:アレ・アブレウ(『父を探して』)

音楽:アンドレ・ホソイ/オ・グリーヴォ

2022年ブラジル/原題:Perlimps/スコープサイズ/80分/日本語字幕 星加久実

後援:駐日ブラジル大使館

配給:チャイルド・フィルム/ニューディア―

© Buriti Filmes, 2022

公式HP :https://child-film.com/perlimps/

12/1(金)より、YEBISU GARDEN CINEMAほかロードショー

Photograph:Koomi Kim

Text:Miki Suka