「いい出会いがあった時、写真家である自分は写真“も”撮ってきた」

——小さい頃から写真好き。長じてそのまま好きな道へと進んだのが大森克己さんだ。世界中を巡って撮影をしていたかと思えば、自身が住む街の植栽にもカメラを向け、メディアの仕事でVIPを撮るのと並行して、渋谷センター街で行き交う人々も写真の中に収めていく。目に見えるものはもちろんのこと、時に見えないものまで軽やかに撮り続けていく、その動機と思いやいかに。——

まず出会いがあり、その後に写真がくる

今、手がけている大きなプロジェクトが二つあります。一つは『sounds and things』というタイトルのシリーズ。

2012 年頃から、私自身が日々の暮らしの中で出会ったもの、風景や人について、音(sound)という目に見えないものを通して考えるシリーズです。特に近年は、世界中の人が持っているスマートフォンを使って撮り続けています。このプロジェクトでは、とにかく写真を積み重ねていくのが大切です。写真は撮られてから時間が経つと、知らないうちに重みや凄みをまとっていくものなので。例えば2015年に撮った写真と2024年に撮った写真は、いろんな意味で遠く隔たっていて互いに「外部」なはずなのに、どういうわけか響き合うことがある。そういう現象が起きるのを待つ、発見するという行為でもあります。そのためには、撮り続けていないといけない。

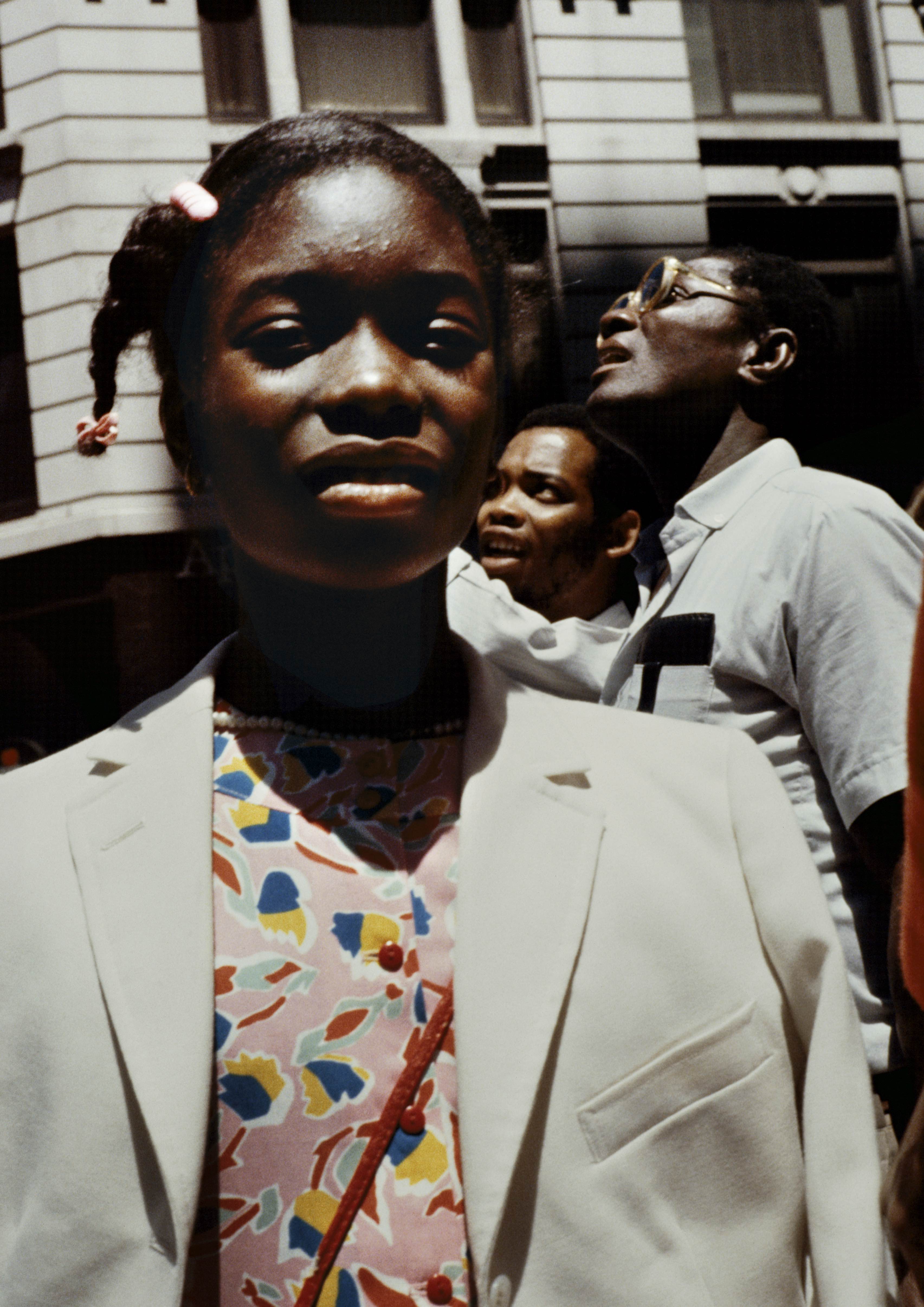

考えてみればこのシリーズに限らず、自分がやってきたのは、ただ写真を積み重ねていくことのみ。写真うんぬんという以前に、人やものごととの出会いを重ねてきたことが、自分にとっては大きいです。マノ・ネグラというバンドと出会って中南米を一緒に旅して、日本ではサルサガムテープというバンドと時間を過ごし、本州のあちらこちらで咲く桜に出くわし、ソーダ色のアイスキャンデーに遭遇して、そのつど「出会えてよかった」と生きている実感を感じてきました。自分がそういう体験を積み重ねてこられたことが、何よりうれしい。いい出会いがあった時、写真家である自分は写真“も”撮っていて、それによって『GOOD TRIPS, BAD TRIPS』『サルサ・ガムテープ』『cherryblossoms』『サナヨラ』などなどの作品が生まれることとなりました。

偉大な先人たちも、みんなそうしてきたのだと思います。アンセル・アダムスはヨセミテの月に出会ったからこそ、それを写真に撮って美しいプリントをつくり上げた。ロバート・フランクはさまざまな環境の中で暮らすアメリカ人たちに出会って、その姿を次々にカメラで収めていきました。まず最初に出会いがあるものだし、何かと出会わなければ写真は生まれない。しかも写真の場合、出会いは一回だけじゃなく、撮った後も写真を選んだりプリントする時にはまた対象と出会い直す。一枚の中で出会いが繰り返されていくのも、写真というメディアの面白さです。

©Katsumi Omori

いったい何を撮っているんだ?と、よく問われる

進行中のもう一つのプロジェクトは、福島県の浜通りを旅しながら撮影を続けている『SIGHT/SEEING: On the Pacific Coast of Fukushima』というものです。こちらも相当のボリュームになってきて、どうやったら“終われる”のだろうかと考えています。

きっかけは2011年4月、東日本大震災の1ヶ月後に、自宅のある千葉県や仕事場である東京から福島県の南相馬市、飯舘村、いわき市、広野町を訪れたことでした。その旅を経て『すべては初めて起こる』という作品をつくりました。

その旅と、その翌年に福島県内の各地で開催した展示を通して多くの出会いがあって、足を運び続けています。2015 年には、当時帰還困難区域に指定されていた双葉町と大熊町、2019 年には、福島第一原子力発電所の構内に入って写真を撮る機会もありました。取材許可を得て、放射能に対する防護を施した格好をして入った町や原発での体験は、自明のことと思い込んでいる“日常” というものを大きく揺さぶられるものでした。そこに横たわっている“非日常” と“日常” の地続きの部分を、どうやったら写真でつかまえられるのか。何が写って、何が写らないのか。何が見えて、何が見えないのか。そんな問いかけを繰り返しながら撮影しています。帰還困難区域が、かなりの部分で解除された2024年には、経済産業省の補助金を受けながら、のべ1ヶ月ほど浜通りに滞在して撮影をしました。社会学者の開沼博さんや作家の古川日出男さんたちと立ち上げた「福島芸術講」のメンバーになっているので、その活動の一環としても取り組んでいます。

先日、「福島芸術講」の報告会でこのシリーズの一部を展示したところ、写真作品を見慣れているわけではないという方から、「私でも撮れそうな写真ばかり。そこがグッときた」との感想をいただきました。だからよく、いったいどこにカメラを向け、何を撮っているんだ?と問われたりもします。その疑問に答えるとしたら、自分の人生の中でも、写真史の中でも、これまで写真になっていないものを撮ろうとしているんだと言うでしょう。そしてそこに人間が生きている実感があるかどうか。

復興の現状を詳細にリポートするためとか、誰かを励ますためといったことを考えて撮っているわけではありません。ポジティブなものもネガティブなものも含めて、自分の感情が動いたときにシャッターを押しているとも言えます。その自分の直感が信じるに足るものなのか、他人と共有できるものなのかを自問自答しながら、見ることや見えることの意味を考えています。

結局、自分はただ写真をやっているに過ぎません。光とフォルム、それがすべてですし、それがかたちづくる場所の力というものに反応しているだけなんです。ある場所なりある人の前に立って、その光景や人が今確かにここにいると思える、そして自分もここにいると実感できる、その時にシャッターを押す。するとなにがしかの像が残る、それだけのものです。写真はそれ以上のものでもそれ以下でもない。そこにあるものに光が当たって、レンズを通して像が描写され、受光素子やフィルムに定着される、そんな単純な装置を使って、今目の前にあるものを撮っているだけなのです。今までもそうだったし、これからもそうしていくでしょう。

まずは出会うことを大切にしたい。写真を生業としている者としては、その過程でシャッターも押すので、出会いの後には写真が残る。このシンプルなやり方(ちょっとロマンティック過ぎるかもしれませんが)が、自分には最も確信が持てて腑に落ちる、写真を続ける方法です。

Top Photo ©Katsumi Omori

大森克己

1963 年、兵庫県生まれ。日本大学藝術学部中退後、制作活動に。1994 年、第9回キヤノン写真新世紀優秀賞を受賞。雑誌メディアなどで数多くの写真を発表するとともに、個展・写真集刊行多数。代表的な著作に『very special love』(リトルモア)、『サナヨラ』(愛育社)、『cherryblossoms』(リトルモア)、『すべては初めて起こる』(マッチアンドカンパニー)など。文筆の仕事による書籍『山の音』(プレジデント社)もある。

Interview&Text : Hiroyasu Yamauchi